Université Toulouse II le Mirail -- UFR Sciences, espaces et sociétés |

REMERCIEMENTS

Je tiens avant tout à remercier Françoise et Pascal pour les enseignements qu’ils ont pu m’apporter tout au long de la réalisation de ce travail, pour l’accueil qu’ils m’ont réservé et pour le temps qu’ils m’ont consacré.

Merci également à Hugues, sans qui mon travail cartographique ne serait pas l’ombre de ce qu’il est.

Je remercie M. Filleron pour m’avoir guidé dans la réalisation de ce travail.

Merci à Bernadette, Pierre, qui m’ont soutenu tout au long de l’année.

Je tiens ensuite à remercier chaleureusement Muriel, Virginie et Joël pour l’aide précieuse qu’ils ont pu m’apporter.

Je tiens enfin à remercier Paul pour son aide logistique.

TABLE DES MATIERES |

1 : Le sujet d’étude : La Caunette

1.2 : Un territoire aux multiples facettes

1.3 : La sécheresse: élément déterminant

1.3.a : Caractéristiques climatiques

1.3.b : Le couvert végétal

1.3.c : L’agriculture2 : Le phénomène observé : la viticulture

1 : Elaboration d’un système d’information géographique

1.2.a : Choix des documents

1.2.b : Préparation et travaux cartographiques3.2 : Principe de fonctionnement

3.2.a : Bases de données associées

3.2.b : Superpositions et observations

1 : Traitements statistiques à l’échelle de la commune

1.1 : La domination des cépages noirs

2 : Différenciation de plusieurs ensembles

2.1 : Méthode d’interprétation

2.1.a : La place des sols dans le choix des parcelles

2.1.b : Reclassification, vectorisation et croisements de données2.2.a : Le terroir sur schistes

2.2.b : Le terroir sur calcaires durs

2.2.c : Le terroir sur marnes laguno-marines

2.2.d : Le terroir sur calcaires tendres

2.2.e : Le terroir sur marnes gréseuses

2.2.f : Les autres terroirs

INTRODUCTION |

Le Languedoc est réputé pour être la première région viticole au monde, avec ses 300000 ha de vignoble. La vigne y est effectivement présente où que l’on s’y rende. Cet élément fait partie intégrante du paysage, dont la définition la plus basique, héritière d’une certaine géographie descriptive peut être : « partie de l’espace s’offrant à la vue ». Mais ce paysage est souvent le témoin d’une anthropisation. Il est façonné des milliers d’années durant par l’homme à travers de ses usages.

Et c’est bien le cas pour cette région, directement héritière d’une tradition viticole vieille de plusieurs millénaires (première région française touchée par l’essor de la vigne, il y a plus de 2500 ans). Après une longue période de production de masse, et face aux surplus démesurés provenant de cette zone, les acteurs de la filière tentent un virage dans la production de vin. On entend alors parler de « vins de terroirs ». En plus des vins de pays et vins de pays de zone marquant l’attachement du vin à une certaine zone géographique, on crée l’AOC (appellation d’origine contrôlée). Cette appellation a maintenant 20 ans dans une des régions du Languedoc : le Minervois. Ce sigle renforce l’idée de lien à la terre, une terre qui associée à certaines pratiques, donne un vin qualifié de terroir.

Mais malgré cette recherche d’authenticité, la filière viticole souffre encore aujourd’hui. Cela en raison d’une production qui reste toujours trop importante pour la demande qui est, de plus, concurrencée par des vins d’exportation (concurrence qui fait rage aussi bien à l’étranger que sur le territoire national). Les vins du Languedoc sont donc en quête de changement et certainement d’une meilleure image. C’est dans ce contexte bien spécifique qu’il a semblé intéressant, et ce dans une optique de recherche d’authenticité, de se pencher sur les relations qu’entretiennent les principaux acteurs de la filière, les viticulteurs et vignerons, avec leurs terres. Comment ces véritables jardiniers de l’espace agissent sur leur environnement ? Quelles sont les caractéristiques de ces zones que l’on appelle des terroirs ? Autrement dit, quelle est l’influence des facteurs environnementaux sur la culture de la vigne ? Et quelle est l’importance des facteurs humains dans ces terroirs viticoles ?

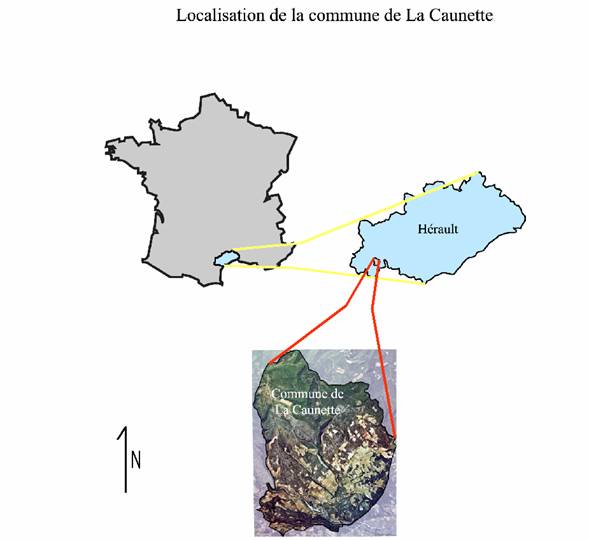

Pour tenter de répondre à ces nombreuses questions, une analyse assez précise des paysages viticoles et des usages liés à la vigne nous a semblée adaptée. L’objet de l’étude s’est donc porté sur une zone géographique restreinte : la commune. Cela pour des raisons d’échelle évidentes (précision des travaux cartographiques) et de disponibilité des informations (données souvent référencées par communes et centralisées par les mairies). Le choix s’est porté sur une commune du Minervois, La Caunette, située dans l’Hérault, à mi-chemin entre Béziers et Carcassonne, sur le flanc sud de la Montagne noire. L’économie de cette commune est essentiellement tournée vers la viticulture et son territoire faiblement peuplé.

La démarche de ce travail suit un découpage par grandes phases, plutôt classiques. Tout d’abord, le recueil de données variées, puis leur intégration dans un premier outil d’analyse. Ce dernier sera par la suite renforcé par l’utilisation d’un second outil, servant lui-même à une nouvelle phase de récupération de données. Vient enfin le temps de l’analyse de ces données et de leurs expressions.

Les outils employés sont de deux nature : l’un assez scientifique, est ce que l’on peut appeler un SIG (système d’information géographique) associant des informations visuelles (cartes, photos) à des informations issues d’une basse de données. L’autre, essentiellement propre aux sciences humaines, est un questionnaire dit semi directif, ayant pour but d’obtenir des informations sur le savoir-faire des viticulteurs ainsi que des renseignements sur la nature de leur exploitation.

Nous nous tournerons vers trois grandes phases lors de notre développement ;

Nous nous attacherons en premier à étayer la problématique de notre étude a travers l’analyse de la zone d’étude choisie, décrivant par là sa morphologie, ses caractéristiques climatiques, géologiques, édaphiques et biologiques. Une fois le sujet d’étude bien cerné, nous nous pencherons sur le phénomène observé : la viticulture. A travers elle seront abordés ses dimensions historiques et ses tendances actuelles, afin d’en saisir les mécanismes, mais également les enjeux qui la caractérisent aujourd’hui.

L’étape suivante consistera à décrire avec le plus de précisions possible la mise en place des outils précédemment évoqués, en nous arrêtant sur les intérêts qu’ils présentent au sein de notre démarche.

Pour finir, nous procéderons au traitement puis à l’analyse des informations obtenues grâce aux deux outils de recherche. Cela afin de vérifier l’existence et la pertinence de ce que l’on qualifie de terroir au travers d’une division de celui-ci, l’unité de terroir.

I. PROBLEMATIQUE |

Nous nous efforcerons ici de décrire les principales caractéristiques de la commune, à travers les domaines les plus variés possible : la géographie (situation), la géomorphologie, la climatologie, l’histoire, l’économie ou encore l’agriculture. Nous développerons ainsi quelques aspects de la viticulture française, mais aussi régionale et plus précisément communale. Nous nous arrêterons donc sur les grandes étapes et les événements historiques qui ont façonnés la viticulture d’aujourd’hui. Nous tenterons, à travers cela de caractériser et d’expliquer la situation de la filière viticole telle qu’est aujourd’hui.

Mais avant toute chose, il convient de s’arrêter brièvement sur certains termes ou concepts que nous allons employer à maintes reprises tout au long de ce travail.

Un des premiers mots qui vient à l’esprit lorsque l’on étudie un territoire en géographie, c’est certainement le mot échelle. Cette notion est omniprésente dans cette discipline, il est donc normal d’y consacrer quelques lignes. Il s’agit ici d’éclaircir l’emploi de cette notion, afin qu’aucune erreur d’interprétation ne soit commise lors de la lecture du présent mémoire. L’usage courant veut aujourd’hui que la taille de l’échelle soit proportionnelle à celle du territoire en question, autrement dit, grande échelle signifie vaste territoire. Or, la réalité est tout autre, l’échelle étant une fraction, elle est inversement proportionnelle au territoire auquel elle s’applique. Donc ; grande échelle signifie petite portion d’espace, et petite échelle, vaste étendue. Cela peut paraître évident pour un géographe ou pour qui à l’habitude d’utiliser des cartes, mais ce n’est évidement pas le cas de tout le monde. C’est la raison pour laquelle ce point doit être éclairci. Il est important d’utiliser ici ce terme au plus prés de sa signification réelle, employée en géographie. Une carte au format A4 au 1/25000 couvrira donc un territoire beaucoup plus restreint qu’une carte sur le même support mais au 1/100000.

Il est ensuite un concept autour duquel notre analyse va s’articuler. Lui aussi paraît être essentiel lorsque l’on s’intéresse à la viticulture. Il s’agit de la notion de terroir. L’objet de notre analyse ne sera pas de construire une définition pour ce terme, mais s’appuiera sur celui-ci, voire, en cherchera les limites. La définition choisie pour ce mot est celle trouvée sur Internet, sur un site dédié à la vigne et au vin (www.vitis.org), comme l’on en trouve beaucoup sur la toile. Un lexique y est disponible, il définit le terroir comme, pour un territoire donné, l’« ensemble des facteurs naturels (climat, sol, sous-sol, hydrologie, ...) et humains (usages et savoir-faire) qui président à la culture de la vigne et à l'élaboration du vin ». Il s’agit donc du croisement des compétences de l’homme et d’un territoire donné, caractérisé par certaines conditions, qui donnent naissance à un produit spécifique, dit « de terroir ».

I-1 : Le sujet d’étude : La Caunette |

I-1.1 : Localisation

Fig.1-I Source : Photo aérienne. Réalisation : Jim Ronez.2005

La commune de La Caunette est située dans le partie sud-ouest du département de l’Hérault, à quelques kilomètres de la frontière de l’autre département de l’aire Minervois : l’Aude.

Elle est comprise dans l’aire d’influence du climat méditerranéen. Il y fait donc un temps doux et sec toutefois venté une grande partie de l’année.

Le village est distant de Narbonne d’une trentaine de kilomètres, de Carcassonne d’une soixantaine de kilomètres et d’une vingtaine de kilomètres de Saint-Pons, ville à laquelle il était rattaché au XIVème siècle.

Mais le site le plus remarquable aux alentours du village est sans aucun doute celui du village fortifié de Minerve, qui a donné son nom à cette région viticole (nom donnée par la Xème légion romaine en référence à la déesse Minerva). Cette ancienne cité a servi de place forte et de dernier bastion aux cathares au XIIIème siècle (sous Guillaume de Minerve) pour finalement tomber en 1210 sous le siège de Simon de Montfort.

Le territoire de la commune est placé au bas du versant sud de la Montagne Noire, dont le point le plus haut (le Pic de Nore) culmine à 1211mètres. Il s’agit d’un massif hercynien dont la naissance remonte à l’ère primaire, et qui est contemporain du Massif Central. Il a subi une seconde période d’élévation, lors du soulèvement pyrénéen, au quaternaire. Le territoire de cette commune s’étend sur quelques 2178ha.

I-1.2 : Un territoire aux multiples facettes |

1.2.a : Paysages et géomorphologie

La morphologie de ce territoire est très variée, lorsqu’on le parcourt par le biais d’un des trois ruisseaux, celui de Tréménal, qui le traverse selon un axe nord-sud, on se rend compte de cette diversité. Plusieurs types de paysages sont successivement traversés.

Le premier paysage remarquable est un ensemble de collines schisteuses s’élevant à plus de quatre cents mètres d’altitude et occupant près du tiers de la superficie communale. L’emprise directe de l’homme y est peu visible mis à part quelques zones de pâtures et de prairies de fauche. Le couvert végétal dominant est constitué de chênes vert, voire de chênes pubescent sur les secteurs les plus au nord. Là, le ruisseau chemine tranquillement aux pieds de ces collines.

Un nouveau paysage s’offre rapidement à la vue, de profondes et étroites gorges taillées par le cours d’eau au travers d’une épaisse couche de roche calcaire. Le paysage qui surplombe ces saillies est un causse caractérisé par un relief en pente régulière et douce. Les rares reliquats de forêts de chênes verts que l’on y trouve laissant la part belle à la garrigue à chêne kermès. L’empreinte humaine y est ici plus directement visible, l’agriculteur utilise les sols pour en faire des prairies de fauches et de pâtures, ou bien il y cultive de la vigne.

Le Tréménal quitte ensuite progressivement ces gorges en longeant puis en parcourant un paysage de mourels, constitué de mamelons de grès (où s'accrochent pins d'Alep, pins parasol et cyprès), entourés de dépressions de marnes et marnes gréseuses. Les aptitudes agricoles de ces sols marneux sont bien exploitées par les hommes et presque exclusivement à l’aide la vigne. Les reliefs de grès sont nettement moins utilisés mais quelques parcelles de vignes ainsi que des oliveraies sont néanmoins visibles.

La confluence du ruisseau et de la Cesse marque une rupture de paysages. Elle a lieu en aval d’une vallée dissymétrique (formée par la Cesse) caractérisée par une rive gauche abrupte. Elle est constituée d’une falaise calcaire contre laquelle s’étire le village de La Caunette. La rive droite est structurée en terrasses alluviales qui précédent un versant d’un seul tenant de marnes gréseuses (encore marqué par d’anciennes terrasses de cultures), surplombé par une nouvelle étendue de causse calcaire qui est cultivée de vignes.

Le cheminement parcouru par le ruisseau Tréménal se répète parallèlement, sur la limite occidentale de la commune. Là y chemine le Coupiat, qui pourfend le causse de gorges encore plus marquées que celles du Tréménal. La frontière nord-est est calquée sur le lit de la Cessière, ruisseau qu traverse un paysage de collines schisteuses puis le Causse calcaire grâce à des gorges beaucoup moins marquées, il quitte ensuite la limite administrative pour rejoindre la Cesse plus en aval. Ces trois ruisseaux sont caractérisés par un écoulement irrégulier, et généralement inexistant pendant la période estivale.

Le Cesse elle aussi souffre du déficit pluviométrique durant l’été, mais son cours n’en est pas pour le moins stoppé, il continue à s’effectuer de manière souterraine, sur toute la traversé de la commune (d’ouest en est) pour refaire surface plus en aval. La rivière poursuit alors sa course au sein d’une vallée fluviale, qui s’ouvre progressivement après quelques méandres pour finalement la terminer dans sa confluence avec l’Aude, fleuve qui se jette dans la Méditerranée en faisant office de frontière avec l’Hérault, aux Cabanes de Fleury (petit village situé sur la commune de Fleury-d’Aude).

Le reste du réseau hydrographique de la commune est limité aux proches alentours des trois cours d’eau secondaires précédemment cités.

1.2.b : Géopédologie

Le caractère temporaire des cours d’eau cheminant sur le territoire communal nous donne une idée des limites des capacités de rétention hydrique des sols.

Ceux que l’on retrouve sur la commune ne disposent d’emblée que d’une réserve très limitée, grâce aux différentes analyses réalisées par l’association climatologique de l’Hérault (ACH) en 2002 et 2003, nous pouvons en savoir plus sur ceux-ci.

Nous pouvons caractériser les principaux sols présents sur le territoire communal : ils sont directement liés au support sur lequel ils reposent, leur substrat, qui conditionne leur composition car les éléments constitutifs sont issus d’une part de la dégradation de la roche mère et d’autre part de celle de la matière organique.

Du nord au sud, on trouve ; d’abord des sols développés sur des schistes, dit sol brun acide, puis des sols développés sur des calcaires durs, dit rendzine, il s’agit là d’un sol rouge fersiallitique.

Plus au sud, un sol développé sur calcaires marins ou lacustres (tendres), il est appelé rendzine brunifiée à sol brun calcaire caillouteux.

Ces deux derniers sols sont séparés par une étroite bande constituée d’un sol brun calcaire issu de marnes laguno-marines.

Pour finir, il y a des sols développés sur alternance de grés et de marnes gréseuses, dit sols bruns calcaires.

On peut également trouver deux zones présentant des sols issus d’éboulis et « grésettes ». Il s’agit de sol fersiallitique sur les glacis et colluvial calcaire caillouteux sur les tabliers d’éboulis.

I-1.3 : La sécheresse: élément déterminant |

1.3.a : Caractéristiques climatiques

Les faibles propriétés hydriques des sols ne sont bien entendu pas les seules raisons d’un écoulement temporaire des cours d’eau, la composante climatique est essentielle dans le régime d’un cours d’eau. Et le climat qui baigne cette région est particulièrement sec, et conditionne bon nombre d’activités. Il est dit méditerranéen strict, caractérisé par une semi aridité dans la partie sud de la commune. Ce climat ne tolère qu’un très faible volume de précipitation, se situant en moyenne autour de 600mm par an, la partie nord étant la plus arrosée (autour de 700mm).

Cette augmentation des précipitations est lisible selon un gradient sud/nord et est fonction de l’altitude. Le phénomène d’ascension orographique apparaissant ici, sur le versant sud de la Montagne Noire, explique cette augmentation des pluies.

Sur l’année, il est intéressant de savoir comment sont réparties ces précipitations. Nous découperons ici l’année en fonction du cycle annuel de la vigne, comme l’a suggéré l’ACH, lors de la réalisation du document sur le terroir et l’environnement naturel de la partie héraultaise du Minervois. Il est effectivement important, dans un milieu autant conditionné par les précipitations, et d’autant plus lorsque l’on cherche à étudier un élément végétal du paysage, d’orienter son analyse en fonction de cette ressource.

Nous adopterons donc trois périodes : d’abord de septembre à mars, sept mois durant lesquels la réserve des sols en eau se reconstitue, ce qui permettra ensuite d’alimenter le couvert végétal durant la période estivale.

La période suivante correspond au cycle de la vigne, du débourrement aux vendanges, elle débute en avril et s’achève en septembre, ce sont les mois durant lesquels la vigne est la plus active.

Il conviendra pour finir de s’intéresser à une dernière période, celle de l’été, qui comprend les mois de juin à août, et pendant laquelle le volume de précipitation complémente les apports que la vigne puise dans le sol, diminuant ainsi le stress hydrique de la plante.

Durant la première période citée, le sol s’enrichit de quelques 400mm d’eau, restent donc 200mm pour la période végétative, dont 100mm tombent entre juin et août.

La saison dite sèche, caractérisée par les mois durant lesquels la moyenne des précipitations est inférieure à deux fois la moyenne des températures, s’étire sur plus de soixante jours, entre juin et août. Cela rend cette zone hospitalière pour les végétations adaptées aux climats secs.

Ce climat est dit méditerranéen strict, même s’il est moins sec dans le nord de la zone. Il se caractérise par un maximum pluviométrique en octobre et des pluies plus modérées en hiver et au printemps.

En ce qui concerne les températures, elles sont plutôt douces sur la zone étudiée, voire chaudes. Les gelées sont assez rares l’hiver dans le sud de la commune et peu fréquentes dans la partie nord, elles peuvent néanmoins atteindre une dizaine de degrés en dessous de zéro. L’été par contre, les températures sont élevées, souvent autour de 30 degrés et peuvent même atteindre 40 degrés (enregistrés en juillet 1982 à La Livinière, à quelques kilomètres de La Caunette).

Les moyennes calculées par l’ACH nous donnent une moyenne annuelle d’un peu plus de 14 degrés, d’une moyenne des minima de prés de 9.5 degrés et d’une moyenne maxima de 19 degrés (les minima et maxima étant les moyennes des températures les plus faibles d’une part, et les plus élevées d’autre part). Ces moyennes concernent le territoire en totalité, mais bien sûr, à plus grande échelle, si l’on se penche sur une particularité topographique, les données dévieront à coup sûr de la moyenne.

L’ensoleillement étant un facteur primordial dans la croissance de la vigne, et ces cultures étant situées sur des formes de reliefs assez diverses, il apparaît alors intéressant, et même nécessaire de trouver un moyen d’étudier plus précisément, à une grande échelle les variations d’ensoleillement en fonction de la topographie. Pour cela, nous pouvons consulter la carte des bilans radiatifs de la commune (cf. II-3.1).

Cette carte, inspirée d’une carte présente au syndicat du cru Minervois, à Siran, nous offre une résolution suffisante (50m de côté par pixel) pour pouvoir travailler correctement sur le territoire en question. Elle représente le bilan radiatif sur la commune, exprimé en quantité d’énergie reçu par le sol et par jour sur la période choisie (sur une moyenne d’avril à septembre). L’unité est le Kj/m²/jour. Nous aborderons plus loin la méthode qui a permis l’élaboration de ce document.

Comme nous l’avons vu, l’influence des températures est essentielle dans le cycle végétatif de la vigne, l’énergie solaire conditionne le développement de la plante, et entre en jeu dans le phénomène d’évapotranspiration (processus d’évaporation à l’échelle des feuilles de la plante). Mais un autre facteur intervient dans ce phénomène, qui permet de le ralentir, ou au contraire, de l’amplifier : le vent. Intéressons-nous à présent à cette composante du climat.

Les vents parcourant la zone proviennent principalement de deux directions opposées : il y a celui venant de l’ouest (ou Nord-ouest), qu’on appelle la Tramontane, soufflant à des vitesses assez importantes, en général supérieures à 8m/s. Il souffle souvent plusieurs jours d’affilé (on dit que le nombre de jours est multiple de trois), en hiver, il est très froid et sec. Il est engendré par un phénomène de hautes pressions continentales. C’est celui qui assèche le plus les vignes, phénomène toutefois nécessaire au processus de maturité, ou muraison du raisin.

Les autres vents que l’on peut ressentir ici sont ceux provenant de l’est ou du sud-est, venants de la mer. Ceux-là sont moins fréquents et apportent une forte humidité ainsi que de temps en temps, des pluies abondantes et durables.

La végétation est essentiellement constituée de garrigues (chêne kermès) et de forêts de chêne vert, voir de chêne pubescent, toujours pour la partie nord du territoire. Il s’agit là du milieu fortement empreint de la marque de l’homme, la garrigue étant une végétation de recolonisation. Elle occupe un espace, autrefois couvert de forêts, défrichées à partir du néolithique dont les sols furent pâturés voire cultivés par la suite. Il s’agit donc d’une végétation dégradée, établie sur un sol souvent squelettique, presque inexistant (lithosol). Les plus proches témoins d’une activité agropastorale passée sont certainement les friches. Celles-ci apparaissent quelques années après l’abandon d’une parcelle pâturée ou cultivée, ou même lorsque la pression pastorale diminue significativement. Sur la zone d’étude, ces zones-là se retrouvent à peu près partout où la vigne ne peut être cultivée, et principalement sur le versant nord situé sur la rive droite de la Cesse. On trouve également d’anciennes parcelles de vignes abandonnées qui sont parfois gagnées par la friche.

A propos de la zone de garigue proprement dite, elle occupe la presque totalité de l’étendue de la commune hors cultures, et est située dans la partie centrale, décalée vers le nord-ouest, sur le causse calcaire.

Le territoire communal s’étend sur 2178 ha. En ce qui concerne les cultures, La surface agricole utile (SAU) est, d’après le recensement agricole de 2000, de 737 hectares répartis sur 31 exploitations. 373 ha sont utilisés comme superficie fourragère et cela, principalement dans les parties nord et nord-ouest du territoire communal.

A propos des types de cultures, c’est la vigne qui est majoritaire avec près de 350 ha. On trouve ensuite ça et là des parcelles dédiées aux arbres fruitiers (oliviers, amandiers, pêchers, cerisiers, orangers…etc.).

Il y a également bon nombre de fruitiers d’agréments, le long des routes, près des maisons, dans les hameaux, les villages ou bien souvent en bordure et au cœur des vignes (amandiers, pêchers, figuiers, cerisiers).

L’olivier lui, bien que moins représenté au nord, se retrouve à peu prés partout sur la commune. Il est aujourd’hui surtout présent sous sa forme sauvage : l’oléastre. Mais autrefois cultivé très largement dans la région et, plus généralement dans le sud de la France qui comptait en 1840 26 millions d’arbres répartis sur près de 160 000ha contre 3.4 millions en 1995 (dont 720 000 pour la région Languedoc-roussillon). Ces cultures périclitent donc rapidement et comme l’écrit J.C Boyer sur le site ‘‘www.occitania.fr’’ : ‘‘Curieusement - mais tout dans cette affaire est parfaitement logique - les premiers déboires de l'olivier vont naître de la crise vinicole liée à l'apparition du phylloxéra, dés 1865.. Les conséquences de cette catastrophe seront particulièrement nocives dans notre région, même si la plupart des développements qui vont suivre s'appliquent à l'ensemble des départements oléicoles continentaux..

En effet, les vignes malades furent arrachées et de nouvelles vignes plantées sur des bonnes terres, qui, alors, étaient utilisées par l'olivier, qui se trouva ainsi sacrifié sur l'autel de la vigne…’’

Cela explique le faible nombre d’oliveraie ou plutôt d’olivettes sur la commune.

La Caunette s’est également fait connaître par la culture maraîchère, les potagers y sont très nombreux et certains y cultivent des variétés de légumes ou d’agrumes anciennes et originales (journal télévisé régional de France 3 en juillet 2002).

I-1.4 : Le volet patrimonial |

Le bâti :

Nous distinguerons ici deux types de bâti, premièrement les maisons d’habitation, ensuite les abris temporaires ou aménagements à fonction agricole.

En ce qui concerne les maisons d’habitation, le bâti des garrigues et des causses est caractérisé par un bâtiment en hauteur, au rez-de-chaussée généralement voûté (par manque de bois de charpente) et comportant l’espace réservé aux animaux et une salle commune ; à l’étage se trouvent les chambres. Les fenêtres s’ouvrent sur une cour fermée. Bien souvent un escalier extérieur donne sur une terrasse couverte. Avec l’essor viticole, les espaces traditionnellement consacrés aux animaux se convertissent en caves.

A propos des aménagements à fonction agricole, le territoire communal est parsemé de capitelles. Leur origine est sans doute très ancienne, mais la permanence de leurs éléments architecturaux en rend la datation difficile. Ce bâti se caractérise principalement par une construction en pierre sèche réalisée selon la technique de la voûte en encorbellement. Les formes sont variées (circulaire, carrées, triangulaires). Leur utilisation, elle, a évolué en fonction des besoins ; habitat temporaire pour les bergers en transhumance (alors souvent complété par un enclos également fait de pierre sèche), entrepôt à olives ou à raisin et aujourd’hui parfois cabane à outils. Elles sont traditionnellement bâties avec les matériaux résultant de l’épierrement des terrains voués notamment à la culture de la vigne.

Ces capitelles sont un élément important de l’identité paysagère du Minervois.

Les murets de terrasses agricoles en pierre sèche constituent également un élément emblématique de ces paysages. Mais, contrairement aux capitelles, il ne reste de nos jours que peu de traces de ces murets.

Notons pour finir, qu’il existait un moulin à eau au lieu dit la Cantarane alimenté par la Cesse grâce à un béal de dérivation. Moulin qui ne devait fonctionner que périodiquement vu le régime de la Cesse durant les mois d’été. Cet élément est également un important indicateur du passé de la région, de très nombreux moulins (aussi bien à eau qu’à vent) étaient bâtit dans le Minervois, permettant aux habitants de transformer leurs récoltes, principalement de blé ou autres céréales pour les moulins à vent et d’olive pour ceux à eau (la régularité étant nécessaire pour la transformation d’olives en huile).

Un autre type d’habitat, bien que très ancien, convient d’être ajouté à cette liste ; il s’agit de l’habitat troglodyte. Le village de La Caunette, idéalement construit contre une falaise calcaire, en garde des traces. De nombreuses maison sont ‘‘encastrées dans la falaise’’ elles comportent plusieurs grottes ou abris sous roches au pied des rochers qui surplombent le village. Certains abriteraient des vestiges d’habitats de l’époque préhistorique. Citons également la grotte du Sanglier, située près du passage à gué, près de l’entrée sud du village. Sur la reste de la Commune, il existe d’autre grottes préhistoriques : celle de Vialanove, sur la rivière la Cessière, ainsi que près de la Garrigue, aux lieux-dits Rassoudens, le chemin de Minerve.

La nature calcaire de la roche a donné à l’eau de ruissellement un terrain idéal pour la création de cavités durant plusieurs milliers d’années, donnant naissance à des abris parfaitement adaptés à l’homme à l’époque préhistorique.

Un dernier ouvrage humain témoigne de sa présence il y a plusieurs milliers d’années (4 ou 5000 ans BP), un dolmen. Celui-ci se situe au sud-est de La Garrigue, près du ruisseau de la combe, ce mégalithe (qui avait un usage sépulcral) possède un tumulus de 12 mètres de diamètre qui en fait un ouvrage bien visible depuis la route.

Les mines :

L’économie de la commune est essentiellement tournée vers la viticulture, il faut néanmoins noter le poids non négligeable des autres cultures qui s’y trouvent (voir plus haut). Mais il fut une époque, d’ailleurs assez proche, ou un des secteurs les plus importants était représenté par les activités minières.

En effet, ce territoire englobe de nombreuses mines de lignite, aujourd’hui désaffectées, mais qui, durant près de trois cents ans ont permis aux habitants des alentours de vivre (malgré une activité plutôt irrégulière). D’après J-P Ferrer ‘‘ La Caunette était le centre le plus important du grand bassin houiller du Minervois pour le traitement du minerai’’. De nombreux témoins de cette époque sont encore visibles aujourd’hui, la grande cheminée de La Caunette, par exemple, supportait un réservoir d’eau servant à l’alimentation de l’usine de transformation des lignites. A Babio, à l’est de La Caunette, l’ancien chevalet d’extraction est toujours visible. Un peu partout se trouvent des vestiges de cette activité passée, des chemins miniers, des entrées d’anciennes mines. Il existe des traces écrites de la présence des mines sur la commune dès le XVIIème siècle. Leur création est née d’une grande pénurie de bois dans le Languedoc dans la première moitié de ce siècle (car les verreries en étaient de grande consommatrices), l’alternative vînt donc de l’utilisation de la houille.

Mais la transformation de éléments extraits du sol remonte à une période bien plus reculée. Des restes de four ayant servi au traitement du fer sont situés non loin de La Caunette (gorges du Brian) et datent vraisemblablement de l’époque romaine. Un four de ce type est également répertorié au hameau de La garrigue.

I-2 : Le phénomène observé : la viticulture |

I-2.1 : Quelques chiffres

Le territoire étudié est fortement inscrit dans le Minervois. D’une part géographiquement, mais aussi pour des raisons historiques liées à sa proximité de Minerve, cité emblématique de la région du même nom. Une histoire qui, à l’image du Languedoc entier, est indissociable de la viticulture. Aujourd’hui encore, le Minervois est un nom synonyme de vin, cela grâce à l’AOC dont les produits portent le nom. Le territoire couvert par l’appellation Minervois représente 0,18 % de la superficie totale en vigne, et 0,31 % de la superficie couverte par les AOC en général.

Par rapport au Minervois, le territoire de la commune de La Caunette renferme 136 ha de terres classées en AOC Minervois sur près de 350 ha dédiés a la culture de la vigne. L’AOC représente donc plus du tiers de la surface viticole du territoire communal.

Le territoire français a permis, en 2003, la production de plus de 45 millions d’hectolitres de vins correspondant a une superficie de près de 850 000 hectares répartis dans plus de la moitié des départements métropolitains.

Face à cela, l’AOC Minervois permet une production de quelques 61 000 hectolitres sur une superficie de 1700 hectares. En tenant compte de l’AOC Minervois La Livinière (500hl sur 170 ha).

Pour avoir une idée des rendements qui y sont produits, nous pouvons comparer les moyennes : 56 hl/ha pour la France entière et 36,5 hl/ha pour l’appellation Minervois.

A l’échelle de la commune de La Caunette, les chiffres sont les suivants : Pour l’année 2004, 21 072,32hl pour une superficie de 347,91 ha, donc une production de 60,5 hl/ha.

Mais il faut tempérer cela en effectuant le même calcul pour les parcelles déclarées en AOC Minervois uniquement : 5356,77 hl pour 136,42 ha soit : 39,27 hl/ha.

Les rendements de la commune de La Caunette sont donc très proches de ceux de la France entière et de l’aire Minervois.

Les rapports de production entre les différentes appellations sont les suivantes : pour un total de 21072.32 hl, 5356.77 sont déclarés en AOC Minervois, 4848.79 en Vin de Pays de l’Hérault et de zone (côtes du Brian), 5254.73 en Vins de Pays d’Oc et 5612.03 en vin de table.

Chacune de ces appellations représente près d’un quart de la production totale.

En ce qui concerne les superficies rapportés à ces mêmes appellations, nous avons, dans l’ordre précédemment énuméré, 136.24 ha, puis 68.7 ha, viennent ensuite 74.37 ha et pour finir 68.42 ha pour les vins de table. D’emblée, à la vue des ces quelques chiffres, il apparaît que, pour un volume de production égale, un vigneron devra cultiver deux fois plus de surface de vigne s’il veut obtenir un vin classé en AOC, que s’il choisit une autre appellation. Malgré cela, l’image que véhicule cette dernière ainsi que la perspective d’un prix de vente supérieur permettent aux vignerons de produire du vin AOC Minervois sur plus d’un tiers des surfaces viticoles de la commune.

En 2004, 26 vignerons et viticulteurs domiciliés sur la commune de La Caunette figurent sur la déclaration de récolte. La surface qu’ils exploitent est de 322.5 ha sur 348 au total. La taille moyenne de l’exploitation est de plus de 12 ha. Six d’entre eux exploitent plus de 20 ha et totalisent 144 ha de vignes (soit 45% de la surface déclarée par les résidents de la commune). Les 12320 hl qu’ils produisent représentent plus de 50% du volume total.

Cépages utilisés :

Une part importante des types de cépages utilisés sur le territoire de La Caunette, et plus généralement celui du Minervois, est liée à des raison historiques d’implantation soit plus récemment à des décrets d’appellations. C’est ainsi que de la Syrah s’est implantée durablement par le biais de l’AOC Minervois.

Les cépages les plus répandus sont, pour les rouges ; du Grenache noir, de la Syrah noire, du Carignan noir et du Cinsault noir. Pour les blancs ; nous avons le Grenache blanc, la Marsanne blanche, la Roussanne blanche, le Terret blanc et le Muscat petits grains blanc.

Porte-greffes associés :

Bien que rarement cités dans les décrets d’appellations, le porte-greffe est un élément primordial dans la viticulture et dans la vinification. Il est le lien entre le sol et le cépage (partie aérienne), c’est la partie souterraine, qui puise les éléments contenus dans la terre ou les roches pour les restituer à la partie aérienne. Etant donné qu’il existe un nombre significatif de porte-greffes différent, il convient de se pencher sur les spécificités de chacun d’eux. C’est pourquoi il est nécessaire de s’intéresser aussi à ces derniers.

Les porte-greffes autorisés aujourd’hui dans les pays de l’union européenne (réglementation N°3800/81 du 16 décembre 1981) sont limités à trente variétés. Une dizaine d’entre eux est utilisée couramment, et neuf sur la commune étudiée. Ces derniers sont groupables en quatre ensembles : Le Rupesrtis du Lot, Le Riparia-Berlandieri (dont le seul représentant est le SO4), les Berlandieri-Rupestris (99 Richter, 110 Richter, 140 Ruggieri et 1103 Paulsen) ainsi que les vinifera-Berlandieri (41 B et 333 EM).

Ceux-ci sont le résultat d’hybridations réalisées en fonction de certains traits d’adaptabilité souhaités. Ces caractères se basent sur un comportement racinaire, une résistance à divers parasites ou maladies, une adaptation à l’environnement édaphique ; le taux d’humidité, sa composition chimique (résistance au calcaire actif) ou sa nature (silice, calcaire, argile). Le porte-greffe permet de sauver le vignoble français, mais étant issues de familles amérindiennes, les variétés s’avèrent beaucoup plus sensibles que les cépages entiers post phylloxériques, principalement au calcaire actif dont le niveau de résistance devient alors un critère primordial dans la sélection du porte-greffe.

Les premières vignes apparues sur ce qui est le territoire français actuel datent d’avant l’époque romaine. Ce sont les grecs qui ont importé la plante au VIIème siècle avant notre ère. Elles ont été plantées en premier lieu dans le Languedoc, ce qui fait de cette région le berceau de la viticulture en France. Les traditions inhérentes à la culture de la vigne y sont donc ancrées très profondément. Les première traces de vignes datent d’il y a 2500 ans, elles sont situées dans le pays Narbonnais.

Le territoire étudié ici est donc modelé depuis plus de 2000 ans par les usages liés à la culture de la vigne. L’héritage patrimonial qui nous a été transmis sur le territoire de cette commune en est directement issu.

Rappelons qu’aujourd’hui, le vignoble français s’étend sur un peu moins de neuf cent milles hectares mais qu’au XIXème siècle, il couvrait plus de trois fois cette superficie, avec quelques 3 millions d’hectares. Cela est resté vrai jusqu’à l’introduction du phylloxéra en France qui a décimé littéralement le vignoble.

Ce parasite, s’attaquant aux racines et radicelles de la vigne, provoque petit à petit l’asphyxie du pied, qui non alimenté en eau et en éléments nutritifs dépérit rapidement.

L’origine de sa présence en France est transatlantique, en effet, ce parasite provient du continent américain sur lequel il était implanté. Mais sa présence n’affectait que peu les variétés de vignes locales, ces dernières ayant développé une résistance au parasite ces vignes subissent le phylloxera, mais leurs racines cicatrisent vite et les piqûres de l´insecte sont pour elles un désagrément anodin. Ce n’est que lorsque des vignes européennes ont été introduites sur le nouveau monde que les premiers cas de dépérissement ont été constatés. Le parasite s’est ensuite étendu au reste du monde en quelques dizaines d’années, la densification du réseau de routes maritimes aidant. En France, il a suffit de quelques années pour qu’il atteigne les quatre coins du pays.

Les premiers cas avérés de présence du parasite ont été vraisemblablement constatés dans la basse vallée du Rhône en 1863 (géographie historique des vignobles, Tome 1 : Vignobles français, CNRS, actes du colloque de Bordeaux, octobre 1977, p.161), puis le phénomène s’est étendu petit à petit dans la quasi-totalité du vignoble français en touchant l’Aude, à Ouveillan, au cours de l’été 1878.

Pour tenter d’enrayer cette catastrophe, divers traitements ont été mis au point.

Au début, on injecte divers insecticides (sulfure de carbone) dans le sol à l´aide de charrues spéciales, de seringues de grande taille en métal. Ce traitement coûteux ne peut être pratiqué que dans les grands crus, et ne fait que retarder la fatale échéance.

Le recours à l’inondation, est parfois employé, mais ce remède s’avère vite être pire que le mal. En hiver, la vigne est noyée pendant 50 jours sous 25 cm d´eau. Les oeufs d´hiver du phylloxera sont tués. Ce sont donc les zones littorales ou proches de nappes phréatiques qui sont concernées. Ce genre de terroir impropre à la production de vins de qualité, se retrouve colonisé par la vigne! En 1879, quelques 9700 ha sont irrigués dans l’Aude grâce à la proximité des canaux du Midi et de la Robine.

Les grandes régions viticoles ne peuvent pratiquer cette méthode en raison de la superficie qu’elles occupent et de leur topographie (coteaux, bas de versant, plateaux…etc.).

Les terres de sables marins étant exempts du parasite, les vignobles s’étendent sur les sols à l´ouest de Sète, ou vers la Camargue, hauts lieux propices à une viticulture de qualité. Mais ces territoires ne peuvent à eux seuls, repeupler le vignoble français. L’emploi de cette solution reste donc extrêmement minoritaire.

La création d’hybrides entre souches américaines et françaises est également tentée pour résoudre le problème. Mais si cette technique se révèle plutôt bonne pour ce qui est de la résistance au parasite en question, elle s’avère inintéressante en terme de production et de qualité de fruits.

Les variétés américaines ne produisant que de petits raisins, à goût fort, voire immangeables, les hybrides dont elles sont issues gardent une bonne part de ces propriétés, ne permettant la production que d’un vin jaune tout juste correct, ou des breuvages aux goûts foxés, parfois dangereux pour la santé en raison du taux important de méthanol.

La seule réponse efficace apportée à ce problème fut le greffage.

Le principe étant de greffer des variétés dites françaises (vitis-vinifera), donnant des raisins de qualité, sur des racines « immunisés », c'est-à-dire des racines provenant de variétés américaines.

Ce sont Gaston Bazelle et J.C. Planchon qui mettent à jour ce procédé en 1876. La replantation ne redémarre réellement que vers 1878 et dure une vingtaine d´années... Le vignoble est sauvé mais s’en trouve considérablement fragilisé.

En France aujourd’hui, seules quelques parcelles de vignes demeurent « franc de pied », essentiellement sur des sols de sables marins ou les terres inondées.

Et il est encore possible de trouver grâce aux témoignages des « anciens » quelques pieds de cépages hybrides, laissés plus ou moins à l’abandon.

Le vin a toujours été intimement lié à l’environnement duquel il est issu, les conditions particulières qui entourent la culture de la vigne se ressentent jusque dans le produit fini. On dit ainsi qu’un vin a « le goût du terroir », cette expression est quelquefois péjorative mais montre néanmoins que le goût du breuvage rappelle au goûteur le terroir de la vigne. Cela est valable pour la plupart les vins faisant référence à un territoire donné. Un bon exemple à ce propos, tiré d’un ouvrage de nouvelles de l’auteur Roald Dahl traduit en français, nous montre comment un connaisseur peut retrouver le nom et l’année d’un vin sans en voir la bouteille. On peut avoir, dans cet ouvrage, un aperçu de l’extrême richesse du vocabulaire descriptif de la boisson. Le personnage faisant référence au vin qu’il goûte le qualifie de « tendre et gracieux, presque féminin dans son arrière-goût (…), chauffant, (…) tendre, docile, pensif (…) aimable, réservé et timide » ou encore, parlant cette fois-ci d’un autre cru : « le caractère du Pauillac est bien plus impérieux. Le Pauillac, à mon avis, est un peu moelleux, le sol de ce district donne à sa vigne une petite saveur moelleuse, voire poussiéreuse » [02].

Ce mariage entre terroir et vin est connu depuis des temps très lointains, mais on ne prend vraiment conscience du terroir, en tant que système équilibré entre des facteurs environnementaux et humains, qu’à la suite de l’épidémie phylloxérique. Ou plus exactement une fois la reconstruction du vignoble avancée. La perte de qualité de la boisson étant significative, la question de la qualité des cépages choisis se pose : de celle des terres cultivées ainsi que de celle des méthodes employées. Le problème peut être posé simplement : quels sont les changements qui ont fait qu’à partir d’une situation donnée ( la France postphylloxérique), productrice de vins de grande qualité, le constat d’une forte baisse qualitative est fait ? Et que faut-il faire pour renverser la tendance ? La fierté héritée d’un patrimoine viticole multiséculaire aidant, une période d’intense réflexion s’engage alors, débouchant sur la création de l’appellation d’origine contrôlée Côtes-du-rhône et Alsace.

De multiples démarches s’engagent alors dans la voie du décryptage et de l’analyse des terroirs viticoles.

I-2.3 : Appellations, Minervois et terroir

L’identité de la commune étudiée ici est très fortement déterminée par la région, non pas administrative mais historique, dans laquelle elle se trouve : le Minervois. Les produits issus des vignes cultivées sur le territoire communal sont empreints d’une certaine appartenance à cette région, ce pays. Quels sont les moyens qui ont permis de donner aux vins élaborés sur ce territoire une identité ?

Pour répondre à cette interrogation, le décryptage des diverses appellations attribuées à ces vins sera utile.

Beaucoup de gens associent aujourd'hui le Minervois à la région de production des vins de l'appellation d'origine contrôlée du même nom.

Le Minervois actuel n'est pas une entité administrative. Il est traversé par la limite entre les départements de l'Aude et de l'Hérault et il comprend 75 communes inclues dans huit cantons dont trois dans leur totalité. Les limites de cette étendue géographique correspondent à des textes juridiques précis, participants à la naissance de l’AOC Minervois.

C’est en 1985 qu’est crée cette dernière. Elle est le fruit de la reconnaissance de terroirs propres à cette région. L’INAO (Institut National d’Appellation d’Origine), qui définit elle-même les cadres administratifs et juridiques de ces zones, prône que toute appellation d’origine est d’abord et obligatoirement liée à l’existence de terroirs.

Sur le site Internet de l’INAO (http://www.inao.gouv.fr), il est indiqué, à propos de l’AOC concernant les vins, que « Cette mention garantit un lien intime entre le produit et le terroir, c’est-à-dire une zone géographique bien circonscrite avec ses caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques…, des disciplines particulières que se sont imposées les hommes pour tirer le meilleur parti de celle-ci. Cette notion de terroir englobe donc des facteurs naturels et humains et signifie que le produit qui en est issu ne peut être reproduit hors de son territoire. »

L'AOC constitue la catégorie de vin la plus enviée : c'est dans cette catégorie que les plus grands vins prônent. En 1935, un décret fixe les critères de qualité de l'AOC et c'est en 1947 que l'INAO est créé et, est chargée de veiller à la protection de l'appellation ainsi qu'au respect de ses critères d'agrément. Officialisées par décret, les AOC sont soumises aux règles strictes sur: l'aire de production, les cépages autorisés à planter, la méthode de culture et de vinification, le rendement à l'hectare ainsi que le degré minimal naturel du moût. Le produit proposé à la vente est contrôlé par des analyses chimiques et une dégustation. Les facteurs essentiels, qui qualifient les AOC, sont: le terroir naturel (ensemble d'éléments qui regroupent le sol, sa nature, son exposition, son micro-climat), l'encépagement et le travail de l'homme.

Dans cette même catégorie sont discernées par ordre croissant de qualité, quatre références géographiques : la région, la sous-région, la localité et le cru.

Les cépages autorisés sont choisis en fonction de leur présence historique sur l’aire d’appellation ainsi que sur les qualités qu’ils apportent au produit fini (certain d’entre eux sont qualifiés de cépages améliorateurs tandis que d’autres sont plutôt quantitatifs). Dans le cadre de l’AOC Minervois, les cépages permis sont : pour les rouges : grenache noir, lledoner pelut noir, syrah noire et mourvèdre noir (ces derniers devant représenter au minimum 60 % de l'encépagement). Les cépages secondaires sont le carignan noir, le cinsaut noir, le pincpoul noir, le terret noir et l’aspiran noir.

Pour les vins rosés, sont utilisés les mêmes variétés que pour le rouge mais un maximum de 10% par volume des variétés de raisins qui sont autorisées pour le vin blanc est permis.

Les cépages blancs autorisés sont : le grenache blanc, le bourboulenc blanc, le maccabeu blanc, la marsanne blanche, la rousanne blanche et le vermentino blanc (variétés dites primaires). Le picpoul blanc, la clairette blanche, le terret blanc, le muscat blanc à petit grains sont des variétés secondaires et ne doivent donc pas être présentes à plus de 20 % dans le produit final (et 10% pour le Muscat petit grain blanc).

Les vins portant la mention AOC Minervois doivent contenir un pourcentage en alcool d'un minimum de 11.5% pour les rouges et de 11% pour les rosés et les blancs.

De plus, la législation oblige le producteur à utiliser un raisin d’une bonne maturité, les fruits doivent contenir un minimum en sucre de 192g/l pour les variétés rouges et de 178 g/l pour les variétés blanches.

Une limite est fixée sur le rendement maximum des vignes, elle est de cinquante hectolitres par hectare. La densité de plantation est limitée à 3000 plants par hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. Il existe aussi des contraintes sur la taille des vignes.

Toutes ces contraintes doivent apporter une garantie de qualité au consommateur qui se voit justifiée par un prix d’achat supérieur à celui des autres vins non estampillés AOC. Ces conditions sont matérialisées par des décrets, lesquels peuvent reprendre et modifier les précédents en fonction de divers critères (comme une baisse du rendement maximum pour faire face à une éventuelle surproduction).

L’appellation « Vin de Pays » est également bien représentée dans cette étendue géographique. Le vin de pays correspond à un vin de table dont la provenance géographique est indiquée sur l'étiquette. Les produits de cette catégorie peuvent être millésimés. Un décret fixe les critères qualitatifs: les vins doivent provenir de la totalité de la zone de production, les cépages plantés doivent être choisis dans la liste validée au niveau du Département, le rendement est plafonné (90 à 100 hl/ha) et une procédure d'agrément est assurée par un Comité Professionnel. Dans cette catégorie, existent, par ordre croissant de qualité: des appellations régionales (couvrant plusieurs départements), des appellations départementales et des appellations locales.

Les producteurs de la commune de La Caunette ont la possibilité de produire chacune de ces appellations. Le vin de Pays d’Oc représente la version régionale (Gard, Aude, Hérault et Pyrénées-orientales), le vin de Pays de l’Héraut fait référence au département et le vin de Pays des côtes du Brian correspond au vin de Pays de zone (appellation locale).

La mention « Vin de Pays » obéit à un cahier des charges moins strict que l’AOC (bien que le vin de Pays de zone soit très encadré), mais fait néanmoins référence à une origine géographique délimitée, également basée sur certaines caractéristiques environnementales. La mention « Vin de Table », quant à elle occulte cet aspect.

Le vin de table correspond à un produit n'ayant pas le label de contrôle qui garantit que le vin obtenu provient d'un territoire délimité, ou de cépages désignés. Aucun cépage n’est interdit pour cette catégorie. Le produit peut donc être élaboré à partir de raisins provenant de régions différentes voire d’autres pays (dans ce cas le produit fini doit le préciser).

Bien entendu, ces appellations offrent un niveau de garantie au consommateur, il peut avoir ainsi la certitude que des exigences minimales sont respectées. Mais rien n’empêche un producteur d’élaborer un vin de grande qualité, issu d’un espace bien délimité et d’une grande rigueur dans la conduite de la vigne, en dehors d’une appellation dite qualitative (comme un vin de Table). Mais généralement l’élaboration d’un vin de grande qualité nécessite un coût de production élevé qui est répercuté sur le produit final. Le producteur devra alors bénéficier d’une bonne réputation s’il veut vendre son vin malgré son prix.

Dans les appellations précédemment citées, l’appartenance géographique apparaît comme un gage de qualité pour les vins. Force est de constater que plus la superficie d’une aire d’appellation est restreinte, plus le vin qui en est issu est qualitatif. Pour bien comprendre ce phénomène, il est important de pouvoir caractériser au mieux cet espace. R. Morlat a abordé cela par une approche scientifique (« Terroirs viticoles: étude et valorisation ». Ed. Oenoplurimédia, Chaintré), au travers de laquelle il met au point le concept d’unité de terroir de base (ou UTB) qu’il définit comme la « plus petite surface de vignoble utilisable dans la pratique et dans laquelle la réponse de la vigne est reproductible à travers le vin » ou encore « la plus petite unité physique homogène (éco-géo-pédologique) que l’on peut différencier utilement ». Cette caractérisation s’appuie essentiellement sur la composition des sols et leur situation topographique.

A travers toutes les classifications qui ont été abordées, et au-delà de l’origine géographique, un élément s’avère fondamental, en liaison avec le climat, dans la notion de terroir : le sol. Les études pédologiques sont donc indispensables pour bien caractériser ces zones de production. Elles sont même un préalable nécessaire à la mise en place d’une zone AOC.

En ce qui concerne le Minervois, région, rappelons-le, dans laquelle est intégré le sujet de cette étude, dans les années 1970 à 1985, la chambre d’agriculture de l’Aude a réalisé un zonage au 1/25000 du Minervois (Jacquinet, Héritier, Astruc) ayant pour but d’aider à la délimitation de l’aire de l’appellation.

Plus tard, dans les années 1990, le laboratoire « science du sol » de l’INRA de Montpellier a réalisé une autre cartographie des sols au 1/25000 sur une zone comprise entre Villeneuve-Minervois, Caunes-Minervois, Peyriac-Minervois et la bordure Nord de l’étang asséché de Marseillette. Ce travail, d’une grande précision, regroupe les sols en trois grands types, eux-mêmes divisés en sous-types contenant chacun plusieurs variations de sols. Ceux-ci sont répertoriés en fonction de multiples critères (substrat, couleur, épaisseur, texture du sol).

Les travaux qui doivent aussi être pris en compte ici sont ceux effectués par l’ACH et publiés en 2003. Ils portent sur les seize communes de l’aire Minervois appartenant au département de l’Hérault. Les données qui sont prise en compte y sont très diverses : végétation, substrat, profondeur, texture, couleur et capacité de rétention hydrique des sols mais aussi des mesures climatiques et un bilan radiatif mesuré durant le cycle de la vigne. L’ACH a ainsi pu établir une cartographie extrêmement précise des types de terroirs disponibles sur ces communes.

Les terroirs évoqués par l’étude de l’ACH sont essentiellement déterminés par la nature des sols. Une fiche descriptive de chacun d’eux est dressée, nous donnant des informations relatives à la roche mère (son origine), aux caractéristiques agropédologiques, à la gestion du l’eau, aux conditions climatiques ainsi qu’aux usages à adopter en viticulture face à ces propriétés spécifiques.

Cette dernière étude servira en grande partie de base à notre travail. Car le but de ce mémoire n’est pas, comme cela sera abordé plus bas, de recommencer un travail sur les sols, déjà fait plusieurs fois, mais de regrouper les informations actuellement disponibles, de les hiérarchiser, de les rendre facilement consultable, exploitables et modifiables mais aussi de faire en sorte de pouvoir y ajouter par la suite de nouvelles données provenant de diverses sources (photographie aériennes, satellitaires ou relevés sur le terrain).

Comme cela a été mis en évidence, les viticulteurs et vignerons peuvent choisir leur type de production en fonction, bien entendu, des caractéristiques initiales de leur exploitation et à condition de pouvoir supporter les impératifs exigés pour l’obtention de telle ou telle appellation.

A travers cela, nous avons vu qu’un exploitant viticole désirant produire un vin classé en AOC verrait ses rendements à l’hectare baisser d’à peu près 50% par rapport à une production de vin de pays ou même de vin de table.

Ainsi, cet exploitant devra trouver dans ce changement, suffisamment de compensations pour pouvoir faire le pas. C’est là un enjeux essentiel dans la viticulture d’aujourd’hui ; est-il plus intéressant pour un exploitant viticole de se lancer dans une production jugée de qualité mais peu quantitative, ou bien dans une autre à rendements importants mais jugé peu qualitative et donc moins rémunératrice ?

A cela viennent s’ajouter des problèmes liés à l’importation massive de vins étrangers en France (dont la production est déjà trop importante pour le seul marché intérieur). Il y donc de graves problèmes de surstocks.

Malgré les mesures d’incitation à la baisse de production comme les primes à l’arrachage, les vignobles français, et particulièrement ceux du Languedoc, produisent toujours trop pour les débouchés actuels. Une percée importante dans le marché international du vin semble alors plus que nécessaire. Mais cela implique une certaine uniformisation du produit, comme nous le montre bien le film de Jonathan Nociter : « Mondovino ». Ce film offre un aperçu des conséquences de l’entrée de la filière viticole dans le système de l’économie de marché. Il dénonce une adaptation les vins à la demande des consommateurs, qui souhaitent eux de plus en plus de produits faciles à consommer, procurant un plaisir immédiat. Et l’on voit ainsi l’industrie du vin s’éloigner de plus en plus de ses racines, son sol ; le terroir. Cela au profit de grands groupes élaborant des vins à grand renfort de produits pouvant être qualifiés de substitution comme les copeaux de chêne pour un goût de tanin ou les arômes divers.

Ces transformations produisent un vin toujours plus facile à consommer, un breuvage sans âme comme le qualifient volontiers bon nombre de vignerons de La Caunette. Cette industrialisation du vin, dopée à grand renfort de publicité et dont l’image est soigneusement étudiée fait de plus en plus d’ombre aux vins languedocien et français, les concurrençant chez eux, provoquant la baisse des cours du vin, et donc induisant des baisses de revenus conséquentes chez les vignerons et viticulteurs de la région.

Bon nombre de vignerons, de tendances politiques diverses, reprochent à l’Etat de n’avoir pas su anticiper cette mondialisation du vin et la baisse annoncée des cours. Les premières conséquences ont été ressenties par les producteurs de vins classés en AOC Minervois, qui ont vu leurs produits directement concurrencés par des vins du Nouveau monde. Ces exploitations étaient les plus fragiles car dépendant entièrement du facteur qualitatif lié à de bas rendements, donc très sensibles à la moindre variation de prix. Mais le phénomène s’est étendu dans un second temps aux autres productions, touchant ainsi la presque totalité des producteurs de vins de la région. Le paradoxe tient dans le fait que les politiques viticoles ont longtemps favorisé la conversion des exploitations vers la production de vins dit de qualité, mais sans être capable d’anticiper les changements engendrés par la montée de l’économie de marché en viticulture. Bon nombre de vignerons et viticulteurs se retrouvent donc aujourd’hui dans l’impasse, et accumulent des invendus en quantité industrielle.

Cette situation entraîne un mécontentement général des viticulteurs, se traduisant par des grandes manifestations, parfois mouvementées ainsi que par des actions violentes d’extrémistes visant bâtiments ministériels, grands groupes viticoles (au travers de leurs domaines languedociens) ainsi que la grande distribution (accusée de favoriser la baisse des prix). Le CRAV (comité régional d’action viticole) en est généralement l’instigateur. Ce groupe fait parler de lui à chaque période de crise, faisant parfois pencher la balance en faveur des revendications des viticulteurs.

C’est dans ce contexte pesant que les viticulteurs de la commune tentent de trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur activité.

La clôture de ce premier volet amène un certain questionnement qui peut être résumé de la sorte : Comment ce territoire, très fortement inscrit au sein de la région qu’est le Minervois, héritière d’une tradition viticole plurimillénaire,

Ce territoire d’étude est donc fortement inscrit au sein de la région qu’est le Minervois, héritière d’un passé

II : MISE EN PLACE DES OUTILS |

Deux outils ont permis d’avancer tout au long de ce travail. Il est nécessaire d’en décrire la nature, la composition et le fonctionnement tout au long de cette étape.

II-1 : Elaboration d’un système d’information géographique |

Les processus de réalisation du modèle cartographique devant servir à l’analyse du présent travail, seront décrits ici. Cette étape comportera plusieurs points ; la description de l’angle d’analyse, puis la démonstration de l’intérêt de l’utilisation d’un tel outil pour ensuite en décrire la genèse ; nous tenterons d’en esquisser le fonctionnement Pour finir.

La géographie sera abordée ici comme une science carrefour dont un des outils fondamentaux, la cartographie, lui permet d’aller à la rencontre des sciences voisines qu’elle utilise.

Ce travail sera considéré, à l’image du carrefour, comme un point de rencontre, une synthèse des travaux, ayant trait à cette région, qui ont été accessibles.

Le but étant ici de rassembler le plus de données possibles sous la plus petite division administrative du territoire qui soit : le cadastre.

A partir de ce dernier, on pourrait avoir accès à un grand nombre de renseignements sur la géo-pédologie, la climatologie ou sur la couverture végétale. Et cela concernant une seule ou plusieurs parcelles.

L’intérêt de cet outil dans le cadre de ce mémoire réside dans la possibilité de faire interagir les couches de données entre elles. Le but recherché est la détermination de caractéristiques communes à une portion de territoire, qui associée à des comportements sociaux particulier, permettrait de définir un ou plusieurs terroirs.

Une fois mis en place, cet outil pourrait être utilisé dans une optique de gestion d’un terroir, et d’en assurer ainsi la pérennité.

1.2.a : Choix des documents

Cette étape a consisté à rassembler le plus de documents possible concernant tout type de travaux ayant été faits sur le territoire d’étude ou, à plus petite échelle, sur la zone Minervois.

Le premier document, choisi comme référent est la carte Top 25 ‘‘Somail Minervois’’ 2444 Est de l’IGN (éditée en 2002). Pour un traitement informatique en vue de l’élaboration d’un SIG, il eut été préférable d’utiliser une carte déjà sur support numérique (CD rom carto explorer ‘‘Hérault ouest’’ de l’IGN), car déjà géoréférencée. Mais d’un point de vue esthétique et vu l’ancienneté des informations contenues dans ce support, mon choix c’est finalement porté sur le support papier de la nouvelle carte TOP25. S’il nécessite un travail préparatoire plus long (numérisation, correction géométrique et géoréférencement), il apporte en revanche des données plus récentes et donc plus en phase avec la réalité (carte réalisée à partir de photos aériennes de 1995, 1998 et 1999).

Nous pouvons avoir ci-dessous un aperçu de la représentation du territoire communal disponible sur le CD carto-explorer Hérault Ouest.

Fig. 1-II. Source : CD-ROM IGN Carto-Explorer ‘‘Héroualt ouest’’

Jusqu'à l’édition de la nouvelle carte TOP25, le territoire de la commune étudiée était à cheval sur deux cartes utilisant deux types de représentations différentes ; au nord une représentation adaptée à un relief de montagne, et au sud à un relief de plaine (d’où une rupture visuelle importante).

La recherche de données cartographiques diverses a succédé à l’étape précédente. Ainsi, les cartes géologiques éditées par de BRGM couvrant la zone d’étude ont été utilisées. Puis, les photos aériennes de cette zone, réalisées à des époques différentes. Mais aussi la carte d’ensoleillement de la commune (bilan radiatif avril-septembre) obtenue à partir d’un document réalisé par l’ICH (institut climatologique de l’Hérault) accessible à la maison du Minervois située à Siran.

Les autres travaux cartographiques ayant été utiles sont contenus notamment dans le mémoire de maîtrise de N.Skora et C.Calmet, intitulé « Analyse paysagère sur le commune de La Caunette » ainsi que dans un ouvrage du syndicat du cru Minervois, réalisé par l’ACH intitulé « Environnement naturel, terroir naturel ». Ce dernier document a permis d’obtenir des renseignements très utiles sur la nature des sols du Minervois et plus précisément sur la commune étudiée.

En vue de la réalisation d’un SIG, l’intégration du cadastre paraissait essentielle. La méthode de mise en valeur de celui-ci différant quelque peu de celle utilisée pour les autres documents cartographiques, ce point sera abordé à part ci-après.

1.2.b : Préparation et travaux cartographiques

Digitalisations :

En premier lieu, les documents suivants ont été digitalisés.

La carte IGN Top25 ‘’Somail-Minervois’’, scannée à une résolution assez haute (400 dpi). Puis les trois photos aériennes (n. 0005, 0541 et 0542) de la mission IGN des 29 mai et 7 juin 1996 couvrant le territoire de la commune. Enfin, les zones des deux cartes du BRGM couvrant le territoire d’étude (St-Pons 1013 et Lézignan-Corbières 1038) ainsi que leurs légendes.

Il s’en est suivi un recadrage, un assemblage et une mise en évidence du terrain d’étude.

Pour cela, plusieurs logiciels ont été utilisés ; adobe Photoshop cs pour recadrer les documents au plus près des limites communales (carte IGN, du BRGM et photos aériennes), puis Pannavue pour recomposer la zone en un seul morceau (carte géologique et photos aériennes). Pour finir une nouvelle utilisation de photoshop cs a été nécessaire afin de mettre en évidence le tracé de la frontière communale.

En ce qui concerne la carte du bilan radiatif de l’ICH, le document original étant difficile à exploiter directement (photographie d’une carte d’un mètre de côté), le décalquage les différentes zones de radiation à l’aide de polygones a été entrepris (vectorisation). Il leur a ensuite été attribuées des valeurs correspondant au niveau de radiation solaire reçu au sol. Une fois le fichier couche terminé il a été aisé de le ‘’caler’’ sur la carte IGN après que cette dernière ait été correctement référencée, comme le décrit l’opération suivante.

Géoréférencement :

L’étape finale nécessaire à l’obtention d’une bonne base de travail est le géoréférencement et les corrections géométriques.

Ce procédé aboutit au placement des documents dans un même système de coordonnées (celui retenu ici est Lambert II étendu) dont l’unité de base est ici le mètre, permettant par la suite d’effectuer divers calculs surfaciques très aisément.

Cette opération est effectuée d’abord sur la carte TOP25.

La marche à suivre étant (une fois le système de coordonnées choisi) de relever des points remarquables sur le support papier, en notant leurs coordonnées en Lambert II étendu, maillage disponible justement sur la carte en question. Puis on sélectionne ces mêmes points sur le document scanné, on y associe les valeurs relevées, et pour finir, le logiciel intègre cet extrait de carte au nouveau référentiel automatiquement.

Le logiciel utilisé ici est ArcMap, module de Arcis 9.0. Mais la méthode est valable pour les autres logiciels de traitement cartographique.

Cette manipulation permet, du même coup, de corriger géométriquement le document sur lequel on travaille. Ce qui sert à palier aux défauts éventuels apparus lors de la numérisation et, dans le cas d’une photo aérienne, de corriger les déformations dues à l’objectif.

Une fois le document étalon obtenu, il suffit de ‘’caler’’ les autres sur le modèle. Autrement dit, les autres documents ont été calés en fonction de la carte IGN. Pour cela, il a suffit de relever des points communs au document à modifier et à la carte référence. Plus les points sont précis, plus le résultat le sera. ArcMap déforme ensuite automatiquement le document afin qu’il se superpose le mieux possible à l’extrait IGN.

Vectorisation :

A noter que pour certains documents scannés, il a fallu (une fois les corrections effectuées) résoudre certains problèmes. L’analyse des paysages viticoles de la commune nécessitait des changements d’échelles réguliers, ce territoire devait être vu globalement (à l’échelle de la commune), mais aussi précisément, à grande échelle (section ou parcelle du plan cadastral). Or, pour certains des documents disponibles, l’étude à grande échelle s’avérait presque illisible, et cela, malgré le choix d’une résolution importante lors de la numérisation. A l’échelle d’une parcelle de quelques pixels de côté, la reconnaissance de la couleur (correspondante à une nature de substrat) était impossible. Il a donc été entrepris, comme cela a été vu plus haut pour la carte du bilan radiatif, une vectorisation des zones géologiques figurant sur la carte du BRGM. Cette opération n’a pas été réalisée sur la carte IGN ou la photo aérienne car ces document n’avaient pas de valeur dans cette étude uniquement pour, dans le premier cas, l’établissement d’une référence spatiale fiable et, dans le cas de la photo, une vision générale de la commune, principalement une fois mis en relief.

Il a donc été créé autant de zones que figurait sur la carte de natures de roches différentes. Une attribution à chacune de ces zones de la nature des roches qui la composait ainsi que l’époque géologique précise de leur formation a été entreprise dans un même temps. Une base de données a donc été mise en place conjointement au document.

Superpositions et anomalies :

Il convient ici de s’arrêter sur le cas de la photo aérienne. Bien que ce document ait été corrigé à partir de la carte de l’IGN, il subsistait, après plusieurs essais, des défauts importants lors de la superposition avec la carte référence ou les autres documents. Ces défauts résultent des déformations résiduelles dues aux angles d’inclinaison lors des prises de vues et à la forme de l’objectif photographique. Sur une seule photo, ces déformations peuvent être éliminées sinon réduites à une importance anecdotique, mais lorsqu’il s’agit d’un assemblage de trois pièces, ces aberrations s’avèrent difficiles à supprimer totalement. Cet assemblage devant principalement être utilisé pour une valorisation esthétique du projet cartographique, et ne devant donc pas servir de base à un zonage sur l’occupation du sol (travail réalisable sur le cadastre), il a donc été décidé que les corrections étaient suffisantes.

Ce problème de superposition n’est malheureusement pas réservé à la photographie aérienne, il a également été constaté sur les cartes issues de celles du BRGM. Dans ce cas beaucoup moins conséquentes, les anomalies constatées sont dues au niveau de précision de ces cartes (échelle au 1/50000), à leur ancienneté (derniers relevés sur le terrain en 1958, complétés en 1980) et au fait qu’elles aient été assemblées à partir de deux cartes distinctes. Là encore, ces cartes ont été conservées car les incohérences étaient localisées à la périphérie de la commune, sur des zones non cultivées, donc non pénalisantes pour ce travail.

Le cas du cadastre :

Le mode opératoire a semblé dans ce cas suffisamment singulier pour en justifier la dissociation du thème précédent.

Grâce au travail de maîtrise de Skora et Calmet, la totalité du cadastre numérisé et divisé en une vingtaine de feuilles était disponible. Mais l’utilisation prévue du cadastre imposait la transformation de ces fichiers images en fichiers vecteur (moins volumineux, auxquels peuvent être associés facilement une base de donnée modifiable à volonté). Le nettoyage du cadastre de tout ce qui n’était pas limite de parcelle (toponymie, numéros de parcelles, routes, chemins, puits…etc) a donc été entrepris pour ensuite convertir le résultat en fichier vecteur, afin de créer automatiquement des entités (parcelles) grâce au logiciel adobe Streamline.

Mais le résultat obtenu était insatisfaisant pour plusieurs raisons ; premièrement, l’ancienneté du cadastre. Datant de 1998, le parcellaire avait déjà 7 ans et donc subi plusieurs modifications. Le degré de précision de ce travail cartographique futur pouvait difficilement intégrer ce document. De plus, pour une raison d’épaisseur de trait, toutes les parcelles n’étaient pas représentées. Dans le cas d’un trait trop fin, la vectorisation aboutissait à des parcelles à « trous », et dans le cas d’un trait trop épais, la conversion ignorait les plus petites parcelles, les rendant inexploitables.

Pour une dernière raison, l’utilisation de cette version du cadastre s’est avérée impossible.

En effet, la superposition du cadastre au fond IGN (géoréférencement et correction géométrique) n’a jamais pu donner de résultats satisfaisants et cela en raison de la qualité de l’assemblage d’origine, de son volume trop important et de l’imprécision de ses tracés.

Un autre moyen d’obtention du parcellaire de la commune a donc été recherché. La Caunette ne faisant pas, encore aujourd’hui, partie des communes possédant des données cadastrales numérisées (ce qui concerne pourtant la plupart des communes aujourd’hui), sa mairie possédait néanmoins un aperçu de ce que pourrait être son cadastre vectorisé (en fait, un produit d’appel de la société réalisatrice du produit fini). Le maillage cadastral était effectivement vectorisé, divisé en sections, mais le format et le référentiel associé très difficiles à exploiter. Le format de fichier (.DXF) n’étant réellement utilisable que sous Adobe Illustrator, la manipulation a consisté à exporter les données intéressantes de chaque section (parcelles et sous-divisons) dans un format lisible par le logiciel ArcGis d’ESRI (.dwg) pour être finalement converti en un format propre à ce dernier logiciel et donc plus facilement utilisable (.shp).

Une seconde manipulation a permis l’attribution à chaque ficher les coordonnées géographiques souhaitées (par recalage vectoriel sous geoconcept). Une fois re-importé sous arcgis, le cadastre est apparu en surimpression sur le fond IGN (en fichier couche ou shape).

Il a finalement été associé à chaque parcelle son numéro afin qu’il figure sur le cadastre et dans la base de données correspondante au fichier vecteur. Manipulation longue mais essentielle aux traitements cartographiques futurs.

Carte d’encépagement :

Une fois le maillage cadastral rendu exploitable, la réalisation de la carte des cépages et des porte-greffes a pu débuter. Toujours à l’aide d’un des modules de Arcview : ArcMap.

Une base de données papier fort conséquente était pour cela disponible. Celle-ci était divisée en de multiples éléments variant selon leurs origines (INAO ou vignerons). La procédure de réalisation de la carte a consisté à travailler sur les sections l’une après l’autre. L’ajout de trois champs à la base de donnée fut nécessaire (cépages, porte-greffe et classement). En triant en fonction des numéros de parcelles, et en procédant cépage par cépage, puis porte-greffe par porte-greffe, la conception de la carte fut certes longue, mais aisée. Il a été nécessaire de sélectionner, toujours dans la base de données, les parcelles associées à un cépage, d’y indiquer le nom de ce dernier, puis d’y associer un symbole (couleur pour un cépage, hachure pour un porte-greffe) après avoir exporté les nouvelles attribution en guise de légende. La représentation graphique se fait alors automatiquement.

La difficulté rencontrée dans ce travail résultait de l’absence d’indications sur les sous-divisions du parcellaire. Ainsi, une même parcelle (admettons AR102) peut supporter plusieurs cépages et ou porte-greffes bien qu’aucune indication de différenciation ne soit visible sur le support papier. Le numéro de la parcelle apparaît simplement plusieurs fois (AR102 Carignan et AR102 Syrah).

Cette absence de renseignement s’explique par la nature de l’information correspondant au numéro de parcelle, il s’agit d’une donnée numérique, donc ne supportant pas la présence de caractère autre qu’un chiffre (cette attribution est généralement adoptée pour simplifier l’ordonnancement du parcellaire et les traitements statistiques). Pour être plus fidèle au cadastre, a fallu considérer l’identifiant de la parcelle comme étant un texte, donc pouvant supporter chiffres et lettres.

Pour savoir quelle sous-division de la parcelle correspond à quel cépage, une seule donnée est disponible : la superficie. Et c’est là qu’un des avantages du géoréférencement apparaît. Etant donné que l’unité de la carte cadastrale est le mètre, le calcul de la surface d’une entité (parcelle) doit être possible. Pour cela, il suffit d’ajouter une extension (ou plug-in) au logiciel employé et ce calcul peut se faire automatiquement. De plus, la précision de l’outil cartographique cadastral étant importante, les chiffres obtenus sont d’une grande fiabilité. Nous avons donc, en plus du numéro de chaque parcelle ou sous-parcelle, la superficie correspondante. La représentation des cépages et porte-greffes s’en trouve donc facilitée.

Réalisation du MNT :

Une fois tous ces documents prêts à être exploités, la réalisation du modèle numérique de terrain a pu débuter.

Pour cela, plusieurs phases ont été nécessaires. Il a fallu en premier lieu, digitaliser (vectoriser) les courbes isométriques (en assignant à chacune la valeur de son altitude) de la carte top25 grâce au logiciel Mapinfo 7.5. L’utilisation de ArcMap étant dans un premier temps difficilement accessible, et l’aide disponible étant ciblé sur Mapinfo, cette opération a donc été effectuée sur cet autre logiciel. Mais le mode opératoire étant, encore une fois, similaire pour la plupart des logiciels de SIG, cette opération a pu être menée par la suite sous ArcMap.

Le fichier vectoriel obtenu a ensuite été exporté de Mapinfo vers ArcMap grâce à un utilitaire d’exportation.

A suivi à cela la génération d’un fichier MNT devant servir à la création d’un modèle en trois dimensions de la zone d’étude. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Après de longs tâtonnements, ce travail a abouti à un fichier de type MNT de qualité satisfaisante.